はじめに:「あなたがやってよ。社員なんだから」

そんな言葉を、若い正社員がベテランのパート職員から浴びせられる。

介護の現場では、こうした“立場の違い”からくる摩擦が、見えないストレスとして蓄積していきます。

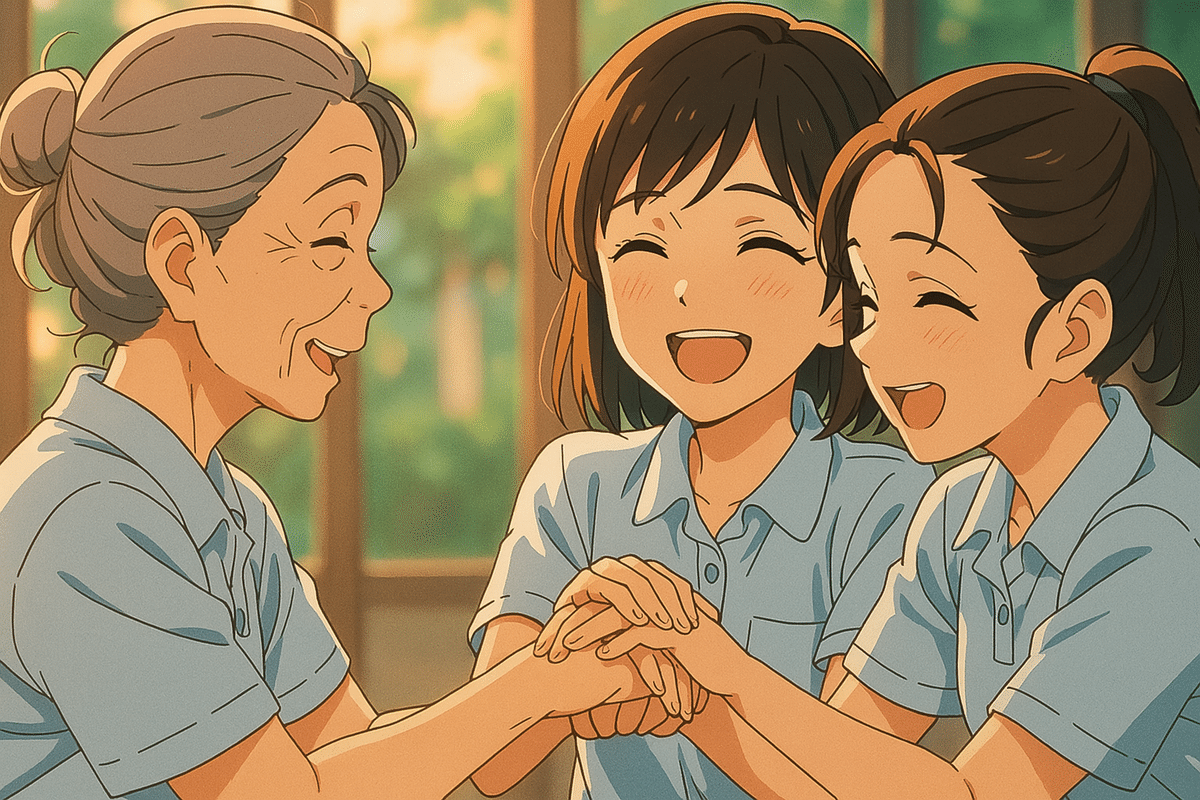

介護の仕事は、一人ではできません。利用者の生活を支えるためには、職員同士の協力、チームワークが欠かせません。

しかし現実には、その「チーム」の中に、見えない壁が存在しています。それが「雇用形態の違い」による摩擦です。

今回は、現場で実際に起きている雇用形態の違いからくるギスギスと、その背景、そしてどうすればより良いチームケアを実現できるかについて考えてみたいと思います。

目次

- はじめに:「あなたがやってよ。社員なんだから」

- 多様すぎる雇用形態、そして年齢・経験の逆転現象

- 若手正社員が抱える“板挟み”の苦しさ

- チームワークが必要なはずなのに、なぜ

- 雇用形態に関係なく、プロであれ

- おわりに:目を向けるべきは、“違い”ではなく“目的”

多様すぎる雇用形態、そして年齢・経験の逆転現象

介護業界の雇用形態は、非常に多様です。

- 正社員

- 契約社員

- パート

- 派遣社員

- そして近年増えてきたスポットワーカー

施設によっては、正規職員と非正規職員の割合が「2:8」あるいは「3:7」というところも少なくありません。極端なケースでは、その日のシフトに正社員が施設長だけということもあります。

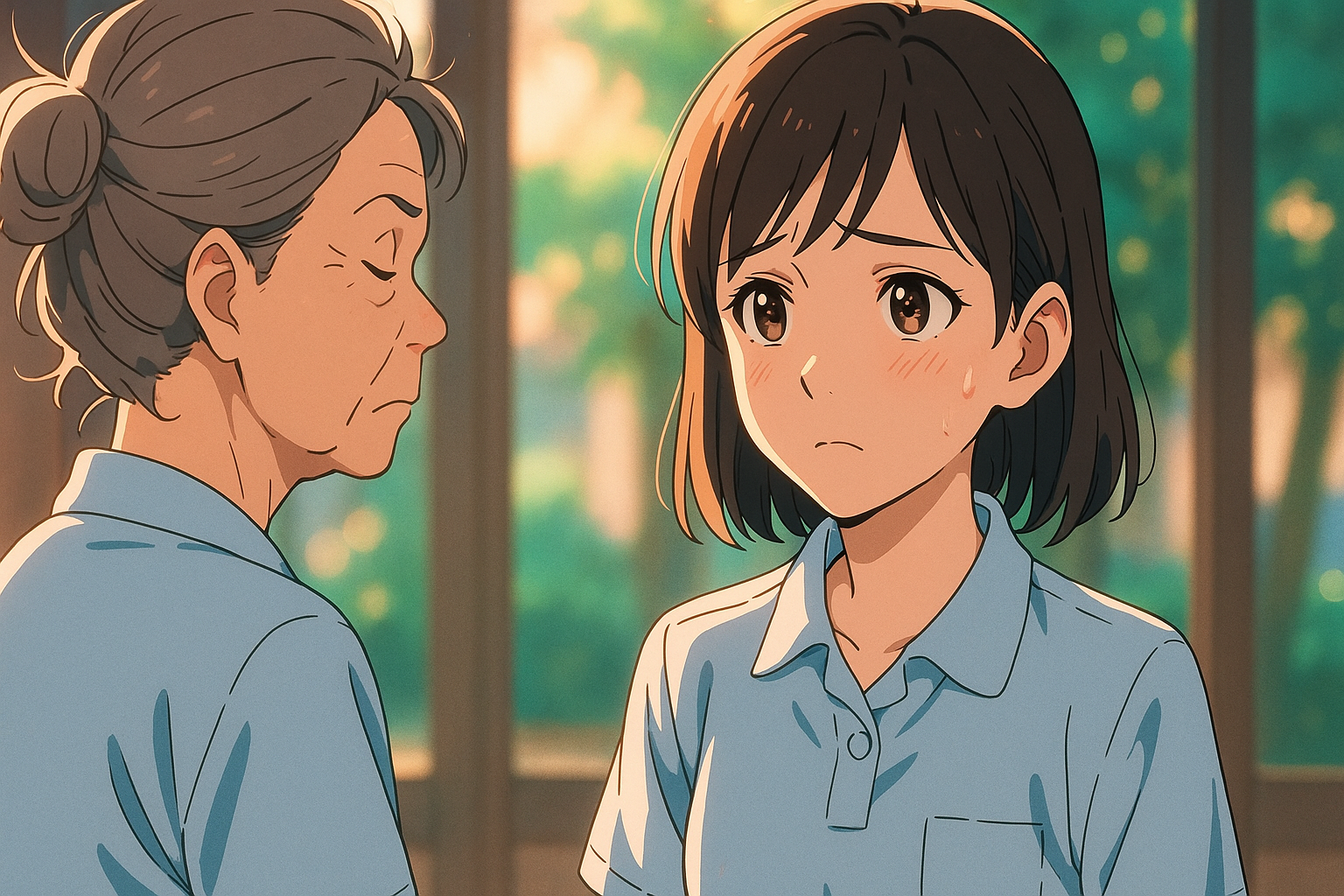

さらに特徴的なのが、年齢や経験の構成です。非正規職員のほうが年齢が高く、介護経験も長いという現象がよく見られます。これが、若い正社員にとって大きなプレッシャーとなるのです。

若手正社員が抱える“板挟み”の苦しさ

施設長や管理者のような役職者になれば、多少は現場の摩擦からは距離を置けるかもしれません。実際に、指揮系統や決裁権を持つ立場になれば、ある程度は現場との直接的な関わりを避けることも可能です。

しかし、まだ役職のない若い正社員は、現場の最前線で“板挟み”になってしまうことが多くあります。特に、チームリーダーやフロア担当といったポジションに就いている場合、実務と人間関係の両面において難しさを感じる場面が増えます。

- ベテランのパート職員から「そのやり方はおかしい」「社員なんだから全部やって」と言われ、主導権を握れない

- 「若いくせに正社員なんて生意気」といった視線や陰口を耳にすることで、自己肯定感を削られる

- 本当は有給を取りたいが、「社員なんだから率先して出てほしい」と、職場全体の空気で圧力をかけられる

このような場面で、若手職員は強く意見を言いにくく、パート職員との信頼関係も築きにくくなっていきます。一方で、施設側からは「若手だからこそ、新しい取り組みを引っ張ってほしい」といった期待もかけられているため、心身のバランスを崩してしまうケースも少なくありません。

こうした“上下でも横でもない中間”の立場に置かれた若手職員は、しばしば孤独感を感じ、自分の存在意義に疑問を持つようになります。その結果として、モチベーションが下がり、早期離職へとつながってしまうのです。

チームワークが必要なはずなのに、なぜ

介護は本来、チームで支えるべき仕事です。

たとえば、二人介助が必要な場面や、複数名での夜勤など、一人では対応しきれない状況が日常的にあります。

だからこそ、「誰が社員か」「誰がパートか」ではなく、「どうすれば安全で質の高いケアができるか」という視点で協力し合う必要があります。

ところが現場では、

- 「それは社員の仕事でしょ」

- 「私は時給だからそこまではできない」

- 「指示されなければやらない」

といった“線引き”が起きがちです。

利用者にとって、介護を提供する職員が正社員かパートか、あるいは派遣かスポットワーカーかといった肩書きは、まったく重要ではありません。

その人がどの雇用形態であれ、目の前のケアに真摯に向き合い、丁寧で温かいサービスを届けてくれるかどうか——それこそが利用者にとっての関心ごとであり、本来の目的なのです。

立場の違いによる摩擦に時間を取られるよりも、すべての職員が「利用者のために」という同じ方向を向いて協力できるかどうかが、現場の質を大きく左右します。

雇用形態に関係なく、プロであれ

どんな雇用形態であっても、「仕事」としてお金をもらっている以上はプロです。

- 自分の役割は何か

- 自分に求められている責任は何か

- 今、利用者にとって何が最善か

それを常に自問しながら行動することこそが、プロの姿勢ではないでしょうか。

「私はパートだから」「私は派遣だから」

そんな理由で責任を放棄するのは、プロの仕事とはいえません。

もちろん、不満や不安を感じることもあるでしょう。

理不尽に思える業務の指示や、納得できない対応に対して、つい感情が高ぶり、強い口調になってしまいそうになることもあるかもしれません。

しかし、その一時の感情をそのまま現場にぶつけてしまうと、チーム全体の雰囲気が悪化し、信頼関係にもひびが入ります。

ひとたび協力体制が崩れれば、介護の質や安全性にも影響を及ぼし、最終的にはもっとも守るべき“利用者”に負担がかかることになります。

だからこそ、自分の内面と向き合い、感情を丁寧に整える術を身につけることが大切です。

そして、気になる問題点があれば、感情的にならずに、冷静かつ建設的に伝える姿勢を心がけましょう。

それが、チーム全体の信頼を築き、質の高いケアを提供するための、プロとしての誇りある行動ではないでしょうか。

おわりに:目を向けるべきは、“違い”ではなく“目的”

介護という仕事において、最も大切なのは「利用者にとってどうか」という視点です。

雇用形態の違い、経験年数の違い、年齢の違い——たしかに現場にはいろいろな「違い」があります。でもその「違い」は、対立の種ではなく、補い合える“強み”のはずです。

- 若手の正社員は、責任感と吸収力がある

- ベテランのパート職員は、経験値と気づきの力がある

その強みをどう生かすかが、本当の意味での“チーム”ではないでしょうか。

介護の仕事は、人を支える尊い仕事です。

だからこそ、まずは職員同士が、尊重し合い、支え合う関係でありたい。

今、あなたの現場はどうでしょうか? 「チームケア」になっていますか? それとも、「雇用形態ケア」になっていませんか?

一人ひとりが意識を変えることで、現場は必ず変わっていきます。

コメント